Alors que la loi sur la Transition énergétique et la croissance verte soumet les transports urbains à une obligation de convertir leurs flottes de bus, l’Ademe a remis au gouvernement un rapport sur l’évolution des technologies à faible niveau d’émissions pour les autobus urbains.

Rendu public à la fin du mois d’avril 2019, ce document intitulé « Panorama et évaluation des différentes filières d’autobus urbains », présente un état des lieux du parc et du marché actuel, décrit les évolutions attendues, identifie le niveau de développement des différentes filières énergétiques autres que le gazole, ainsi que les contraintes et les leviers relatifs à leur déploiement. « Ce rapport permettra également d’accompagner les collectivités dans leurs obligations de renouvellement de flottes de bus à faibles émissions », explique l’Ademe. L’objectif du rapport n’est donc pas de trancher en faveur d’une solution plutôt qu’une autre. « Toutes les alternatives au diesel présentées dans ce panorama ont leur pertinence (à des horizons et degrés différents), le développement d’une filière énergétique ou d’une autre sera porté par les choix politiques de chaque territoire », précise l’Ademe.

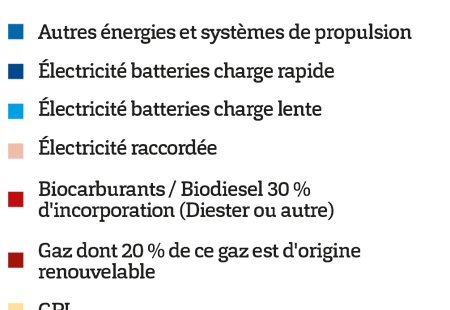

En 2017, le transport de voyageurs en autobus, autocars et tramways représentait 6,2 % des déplacements (en voyageurs-kilomètres) derrière la voiture particulière (80,5 %) et le train (11,7 %), en léger ralentissement de 1,3 % par rapport à 2016. Au 1er janvier 2018, les bus standards (12 mètres) représentent 68 % du parc national (même ordre de grandeur que les années précédentes). Suivent les bus articulés (20 %), les midibus (6 %), les minibus (5 %) et enfin les trolleybus (1 %). Selon l’UTP, les parcs autobus se sont gonflés entre 2016 et 2018, notamment celui de la RATP. Cependant, le nombre de véhicules dans les autres réseaux est resté stable. « Cela peut s’expliquer par la diminution de l’offre kilométrique des réseaux urbains, très nette depuis 2016, alors que l’élargissement des périmètres de desserte s’accélère. À noter que 86 % des liaisons urbaines sont assurées grâce à l’autobus », explique l’Agence. Au total, la France compte 26 545 bus en circulation, principalement dans de grandes agglomérations. La RATP compte à elle seule 4 573 bus. La majorité de la flotte française d’autobus fonctionne encore au gazole (72 % des autobus de 12 mètres et plus). Toutefois, l’Ademe constate que les énergies alternatives progressent rapidement. Au 1er janvier 2018, les bus bas carbone représentaient déjà 28 % du parc national. Les solutions adoptées sont variées. L’Ademe observe une tendance forte en faveur du gaz naturel: 16 % des bus français roulent déjà au GNV. L’hybride au gazole séduit également 7 % de la flotte de bus. Enfin, les biocarburants, dont le biodiesel, représentent déjà 2 % des bus en circulation, et l’électrique 1 %.

L’âge moyen du parc d’autobus est de 7,7 ans, dans la moyenne européenne. On note une certaine dispersion en fonction de la taille du réseau, avec 8,5 ans pour les réseaux de plus de 250 000 hab. (hors RATP), 8,2 ans pour les réseaux de 100 000 à 250 000 hab., et 8,1 ans pour les réseaux de moins de 100 000 hab. Le réseau RATP est plus jeune avec 6,3 ans. Par conséquent, au 1er janvier 2018, presque les 2/3 du parc respectaient les normes Euro 5+ (5, EEV et 6), avec 24 % d’Euro 5, 12 % d’EEV et 23 % d’Euro 6. L’Ademe craint cependant que l’âge moyen augmente: en raison de l’application du décret sur les véhicules à faibles émissions, les opérateurs pouvant être tentés d’attendre une plus grande maturité de l’offre alternative au gazole.

Même si les effets de la loi sur la Transition écologique pour la croissance verte ne sont pas encore visibles (obligation de renouvellement d’une partie du parc vers des véhicules à faibles émissions), de nombreux réseaux se sont engagés dans des tests de véhicules électriques de grande capacité, certains d’entre eux ayant passé des appels d’offres pour leur acquisition. Ainsi, de grandes villes de France s’approprient les différentes filières énergétiques pour leur parc d’autobus: les bus GTL à Strasbourg, les bus hybrides à Dijon, les bus électriques à Orléans, les bus GNV à Boulogne-sur-Mer, les bus électriques, BioGNV et hybrides à Paris, les bus BioGNV à Grenoble ou encore les bus à hydrogène à Houdain (Pas-de-Calais) ou à Pau.

Cette famille des carburants de substitution comprend deux catégories, à commencer par celle substituable au diesel, tel que le Hydrotreated Vegetable Oil, ou Huiles végétales hydrotraitées (HVO) et le carburant paraffinique de synthèse GTL (Gas-To-Liquid). Gros avantage, ces carburants fonctionnent avec un moteur identique à la technologie diesel et permettent un rendement similaire à celui du gazole. Leur utilisation sur des modèles antérieurs à la norme Euro 6 va permettre de répondre immédiatement aux problématiques de la qualité de l’air.

L’utilisation du HVO est autorisée en France depuis l’arrêté du 28 février 2017. Ce carburant est obtenu par un procédé chimique d’hydrogénation d’huiles végétales de plantes telles que le colza, le soja ou le palme ou bien de déchets de graisses animales. Le HVO est immédiatement utilisable dans les moteurs diesel: soit incorporé dans le gazole, soit utilisé pur. En France, le HVO n’est pas encore commercialisé. Cependant, la première bioraffinerie française de taille mondiale a été mise en service à La Mède (13) en juin 2018. Un volume de 500 000 tonnes de HVO doit y être produit chaque année. Le carburant ne sera disponible qu’en station privée.

Une étude réalisée début 2018 par MAN, Total, GRdF, la FNTV PACA, le CRMT et l’Ademe, sur deux autocars Euro 6 circulant sur deux lignes interurbaines en conditions réelles, a permis de démontrer que les niveaux de NOx obtenus sont globalement très bas par rapport à la norme Euro 6 de 0,69 g/kWh: 0,17 et 0,21 g/kWh respectivement pour le gazole et le HVO en cycle urbain. Aucun gain sur ce point (au contraire même). L’expérimentation a montré une consommation moyenne proche entre gazole et HVO: respectivement 45,2 et 44,6 l/100 km en cycle urbain. En termes d’émissions de CO2 du réservoir à la roue, l’expérimentation indique une réduction de 11 % en faveur du HVO (à 1 081,4 g/km). Le gain total en matière de GES du puits à la roue est nettement plus favorable au HVO, et se situe plutôt entre 50 et 75 % par rapport au diesel Euro 6. À noter que l’Ademe ne fait pas mention de l’Oleo100, une déclinaison 100 % française du B100 produit en France par le groupe Avril à partir de colza. Des tests, qui se dérouleront au cours de l’année 2019 avec Scania, permettront de mieux connaître le bilan global de ce carburant.

L’Ademe se penche également sur le GTL (Gas-To-Liquid), produit à travers une transformation chimique du gaz naturel. Les molécules de gaz (méthane) sont « cassées » et synthétisées sous une nouvelle forme, permettant de produire un carburant liquide. Ce dernier, à l’inverse du GNL (issu d’une transformation physique du gaz naturel), ne nécessite plus de précautions particulières pour rester sous la forme liquide à température ambiante. En France, très peu de compagnies pétrolières en produisent et le distribuent, mis à part Shell depuis 2017. Le GTL peut être utilisé dans n’importe quel moteur diesel, théoriquement sans aucun besoin de modifications, avec un niveau de consommation équivalent au gazole pour un surcoût de 5 %, selon l’expérimentation menée par la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) en 2016 (le surcoût peut être récupéré par un entretien allégé). Son utilisation ne nécessite ni investissements, ni infrastructures spécifiques au dépôt. Néanmoins, une cuve dédiée est préconisée pour assurer une bonne conservation des avantages du GTL. On ne note aucune réduction de NOx, de particules ou de GES par rapport à du diesel Euro 6. En revanche, les réductions sont notables pour les véhicules antérieurs avec par exemple des baisses de NOx de l’ordre de 5 à 37 % pour des moteurs SCR Euro 5, avec une diminution de particules allant jusqu’à 33 %. Le GTL offre ainsi une réponse « immédiate » aux problématiques de qualité de l’air pour les véhicules antérieurs à la norme Euro 6. Il donne ainsi aux collectivités « le temps de faire mieux », souligne l’Ademe. Seule problématique: trouver les bonnes filières d’approvisionnement.

La seconde catégorie des carburants de substitution étudiée par l’Ademe concerne le biocarburant ED95, qui nécessite cette fois-ci un moteur adapté. Ce carburant non substituable au gazole est autorisé en France depuis 2016. Il est réservé aux flottes captives disposant d’infrastructures de stockage. Ces dernières doivent être spécifiques. Le bioéthanol est un alcool produit par fermentation, soit du sucre issu de plantes (betterave, canne à sucre), soit de l’amidon issu de céréales (blé, maïs) pour le bioéthanol de 1re génération. Il peut également provenir de résidus et de déchets (moûts et marcs) issus de la vinification, dans le cas du bioéthanol de 2e génération.

Seul Scania propose actuellement une gamme de véhicules fonctionnant à l’éthanol. Le bioéthanol ED95 est principalement utilisé en Suède et au Brésil dans les flottes de véhicules lourds pour le transport de voyageurs comme de marchandises. Il a néanmoins été testé en France sur des bus dans les communes de Saint-Quentin (Aisne), Reims (Marne), Angers (Maine-et-Loire) ou Bordeaux (Gironde). Avec cette solution les émissions de NOx sont identiques en zone urbaine à celles d’un diesel norme Euro 6 (0,27 g/kWh mesuré), de même le rejet de particules fines n’est pas mesurable (également vrai pour la filière gazole Euro 6). En revanche les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont réduites de quasiment 90 % en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du puits à la roue (sinon il est identique au diesel en phase de roulage).

Dans les faits, le coût d’acquisition d’un autobus standard fonctionnant à l’éthanol s’élève à plus de 250 k€, soit plus de 10 % par rapport à un véhicule Euro 6 thermique. L’utilisation de cette technologie implique des coûts de maintenance multipliés par deux par rapport à un véhicule diesel. Par exemple, l’étanchéité et la maintenance doivent être renforcées, synonyme d’un surcoût de 20 % comparé à un véhicule diesel Euro 6. Les coûts d’investissements en infrastructure de stockage sont faibles (cuve dédiée). La consommation est supérieure d’environ 60 % par rapport à un véhicule diesel Euro 6 mais le prix du carburant est moins élevé, à environ 0,80 € par litre. Ainsi, par rapport à un véhicule diesel, les coûts des véhicules, d’infrastructures, d’exploitation et de maintenance se révèlent supérieurs.

L’Ademe souligne que la disponibilité du GNC semble désormais comparable à celle du diesel sur l’ensemble du territoire français au regard de la densité des réseaux de gaz naturel existants (réseaux de transports et de distribution). Le développement d’une flotte fonctionnant au GNV (GNC ou GNL) requiert une infrastructure spécifique. L’exploitant doit budgéter entre 20 et 25 k€ par autobus pour un parc de 20 à 40véhicules. Le coût moyen d’acquisition d’un bus GNV standard (12 m) est de presque 300 k€ (soit un surcoût constaté de l’ordre de 15 à 20 % par rapport à un bus diesel). Le GNV est de 30 à 50 % moins cher que le gazole (avec une hypothèse de 0,60 € le kg de GNC) pour une consommation équivalente. Le coût moyen de maintenance préventive est de l’ordre de 0,21 € par kilomètre. L’ensemble des études permet d’estimer un gain de 20 à 40 % en roulage urbain sur les NOx pour l’autobus GNV (versus l’autobus gazole), et des émissions de GES inférieures de 4,5 % du réservoir à la roue (et équivalentes du puits à la roue). Le bruit perçu est également divisé par deux.

« Néanmoins, les coûts d’accès à la filière restent très élevés. Avec une flotte de 50 bus GNV, 6 à 7 ans sont nécessaires pour atteindre un retour sur investissement, après construction de la station et renouvellement du parc. Une étude de faisabilité et d’implantation est obligatoire avant toute prise de décision », tempère l’Ademe. L’Agence indique que l’utilisation d’une flotte au GNC permet d’envisager le basculement partiel ou complet sur du bioGNC sans modification de la flotte, avec un impact limité sur la station (raccordement et pompes supplémentaires si mix GNC/bioGNC). Dans ce cas, il faudra compter sur un surcoût du prix du carburant de 20 % par rapport au GNV si le bioGNV est injecté dans le réseau de gaz naturel, et jusqu’à 25 % si on considère une station de bioGNV alimentée directement par une unité de méthanisation. Le bioGNV permet de faire baisser les émissions de GES de 75 % par rapport à la filière GNV du puits à la roue. Toutefois, le développement de cette filière bio est encore faible. « De nombreux projets ont été identifiés mais leur concrétisation se heurte souvent à des difficultés à obtenir les financements nécessaires, notamment du fait de leur faible rentabilité lorsque l’on n’intègre pas les subventions », constate l’Ademe.

L’Ademe consacre un volet au GNL dans son rapport, bien que cette offre de bus urbain soit « inexistante » en France, et à peine plus développée dans le reste du monde. Le GNL, dont la densité énergétique est trois fois plus élevée que le GNC, n’est pas « pertinent sur des applications urbaines », et reste réservé à des applications longue distance type transport de marchandises. Cette solution souffre d’un surcoût à l’achat de 30 à 40 % par rapport à un bus diesel en raison des réservoirs cryogéniques. De même, le coût d’une station GNL non raccordée au réseau est supérieur d’environ 20 % à celui d’une station GNC (raccordée au réseau). Le bilan énergétique est sensiblement égal à celui du GNC.

L’Ademe se montre critique vis-à-vis des bus hybrides, une solution pourtant bien implantée en France. Selon l’Agence, le coût d’acquisition d’un véhicule hybride est plus élevé qu’un véhicule diesel en raison de sa double motorisation (+ 40 % par rapport à un diesel Euro 6). A priori, le coût supplémentaire lié à la formation des conducteurs est « compensé par une diminution de la consommation comprise entre 10 et 20 % ». Selon les expérimentations, on relève une baisse de NOx de l’ordre de 30 % avec une baisse des GES de 10 à 20 %, avec une réduction des nuisances sonores (à l’intérieur comme à l’extérieur) en particulier lors des phases de démarrage, et des vibrations. De plus, contrairement au tout électrique, aucune infrastructure particulière n’est nécessaire. Pourtant l’Ademe fustige cette solution pour laquelle « les gains de consommation ne compensent pas les surcoûts d’achat et de maintenance. Les performances des autobus hybrides ne sont pas différentes de celles des autobus diesel. Le bénéfice provient principalement d’une meilleure réactivité au démarrage, amorcé en mode électrique. L’autobus hybride n’a pas l’avantage d’une motorisation électrique classique et cumule la complexité de deux systèmes de motorisation. »

L’Ademe se montre encore plus sévère avec les bus hybrides rechargeables, en les qualifiant de « bus tout électriques inavoués ». La filière est jugée contrainte en termes d’exploitation (recharge en ligne), pénalisée par des surcoûts importants par rapport au diesel (acquisition, batteries plus grosses que l’hybride classique, infrastructures de recharge) et pauvre en offre constructeur (Volvo, Iveco et Businova). En outre, la concurrence avec le bus tout électrique tournerait clairement au désavantage du bus hybride rechargeable.

Aujourd’hui, l’utilisation d’une flotte de bus électriques pose encore des contraintes en termes d’exploitation (les exploitants estiment à 20 % le nombre d’autobus supplémentaires par ligne pour assurer l’offre de transports) et surtout de coûts (acquisition du véhicule, achat et renouvellement des batteries, prix des infrastructures de recharge…). Autant la fonction moteur est maîtrisée et efficace, autant la fonction stockage n’est pas encore totalement maîtrisée, ni totalement efficace, détaille l’Ademe, qui estime cependant qu’à l’horizon 2030, la technologie électrique devrait être « complètement stabilisée ». Néanmoins, les politiques publiques, en particulier en rapport avec la qualité de l’air en zone urbaine, poussent au déploiement de cette filière « dans une optique de décarbonation des transports, et on voit se planifier, de façon parfois massive, l’arrivée de bus électriques dans de nombreux réseaux urbains ». La RATP vient ainsi de commander 800 bus électriques à Heuliez, Alstom et Bolloré, livrables jusqu’en 2025.

L’utilisation d’une flotte de bus électriques pose d’abord des contraintes en termes d’exploitation, relève l’Ademe: « des retours d’expérimentation, aux niveaux national et européen, ont mis à jour d’importantes différences en termes d’exploitation entre bus électriques et bus thermiques, comme un moindre rendement pour un même service (1 bus thermique = 1,2 bus électrique) en raison de la moindre autonomie (autour de 150 km), d’une souplesse d’exploitation dégradée et d’une capacité d’accueil voyageurs légèrement moindre. On note aussi une augmentation de l’usure des pneumatiques et des habilitations spécifiques pour les personnels de maintenance. De même, il faut tenir compte d’une diminution de la capacité de remisage, de l’impact des exigences ICPE concernant les dépôts, et de la mise à niveau du raccordement au réseau électrique (plusieurs MW de puissance nécessaires pour un dépôt de bus 100 % électrique). » De fait, la consommation est fortement dépendante de plusieurs facteurs et peut varier de 15 % selon le nombre de passagers. Le chauffage/climatisation peut entraîner une surconsommation jusqu’à 25 % de la consommation électrique. L’autonomie diminuera progressivement après les cinq premières années d’utilisation en raison du vieillissement des batteries (jusqu’à atteindre - 20 %). En termes d’acquisition, le surcoût est conséquent par rapport à un autobus diesel, de l’ordre de 100 k€ pour l’achat du véhicule lui-même (amortissement du véhicule sur 20 ans, avec une convergence des prix d’achat entre les modèles diesel et électrique projetée à l’horizon 2025). Il faut rajouter au moins ce montant pour un pack batteries (avec changement du pack au bout de sept ans). En outre, le coût d’une infrastructure de recharge électrique pour un autobus (borne individuelle) est de l’ordre de 40 k€ pour une borne rapide située dans le dépôt (les technologies du pantographe et de l’induction avoisinent les 350 k€ pour une station, hors génie civil). Selon que le bus est rechargé au dépôt ou durant la phase d’exploitation (en ligne ou au terminus), la répartition des coûts varie. Au dépôt, le coût d’acquisition est plus élevé (45 %) qu’en biberonnage (35 %) mais le coût d’infrastructure en biberonnage est de l’ordre de 30 % du coût total, alors qu’il n’en représente que 15 % pour un autobus rechargé au dépôt. Les coûts opératoires sont semblables pour les deux modes de recharge. Toutefois, certains avantages viennent compenser en partie ces inconvénients. Ainsi, les coûts d’entretien et d’assurance sont inférieurs à ceux d’un véhicule diesel en raison d’une conception plus simple. Le gain pour l’exploitant sur le poste énergie est également important avec une facture énergétique plus de cinq fois moins élevée que celle d’un véhicule thermique. Surtout, un véhicule électrique n’émet aucun NOx, aucune particule fine et aucun GES dans sa phase d’usage. Par contre, selon le processus de production de l’électricité, des émissions amont sont à intégrer (le mix énergétique français, essentiellement nucléaire est avantageux à cet égard contrairement à celui de l’Allemagne, par exemple). Sur le plan environnemental, des doutes subsistent sur la fonction stockage, « qui n’est pas encore totalement maîtrisée, ni totalement efficace ». La fabrication des batteries implique l’extraction de métaux lourds et consomme une forte quantité d’eau et de produits chimiques. Une filière se développe cependant pour le recyclage des minerais et sur la seconde vie des accumulateurs, qui peuvent servir à des applications de stockage tampon.

Un bus à pile à combustible (PAC) reste un véhicule électrique: l’hydrogène n’est qu’un vecteur énergétique permettant, grâce à sa densité énergétique importante de stocker de l’énergie à bord et ainsi d’augmenter l’autonomie des bus électriques. Cette technologie est encore extrêmement coûteuse. « Les technologies associées à l’hydrogène mobilité sont encore chères et les expérimentations et déploiements à venir nécessitent, comme toute technologie émergente, un soutien pour amorcer la demande de véhicules et accélérer l’industrialisation. Les enjeux sont en partie liés à la mise en place de chaînes d’assemblage automatisées, pour les piles mais aussi pour certains équipements périphériques, qui permettra de baisser les coûts », observe l’Ademe.

La durée de vie d’une pile à combustible est de l’ordre de 7 000 heures soit, à 20 km/h en moyenne, une durée de vie de l’ordre de 140 000 km. Les constructeurs qui proposent des autobus avec PAC sont encore peu nombreux. En Europe, VanHool et Solaris ont été les précurseurs de la motorisation hydrogène, depuis rejoints par Businova et bientôt Mercedes en 2022 pour le eCitaro version H2. Plusieurs réseaux français devraient déployer en 2019 les premières flottes de bus à hydrogène (d’abord cet été sur le réseau Artois-Gohelle, puis à Pau et Versailles, notamment). Pour l’Ademe, le recours à la filière hydrogène n’a de sens que pour une production locale (ce qui exclut le transport de l’hydrogène par camion de type tube-trailer jusqu’à la station) et avec un recours à de l’électricité verte.

L’autonomie des véhicules permet de parcourir entre 300 et 500 km selon la pression dans les réservoirs d’hydrogène et leur taille, soit 40 % de plus qu’un bus diesel (ramené à la tep). Gros bémol: le coût d’acquisition d’un bus hydrogène est multiplié presque par 4 par rapport à l’achat d’un véhicule diesel (entre 600 et 800 k€ pour un bus standard avec des projections à 450 k€ à l’horizon 2025). Le coût de maintenance, très élevé également, avoisine les 0,65 €/km (malgré une meilleure fiabilité que son équivalent diesel). Le coût moyen de l’hydrogène (incluant le coût de l’infrastructure) se situe aux alentours de 8 €/kgH2 à 350 bars (allant de 4 à plus de 10 €/kgH2), pour une consommation moyenne un peu inférieure à 10 kgH2/100 km.

D’un point de vue environnemental, l’utilisation d’une pile à combustible permet de supprimer toutes les émissions polluantes à l’échappement (rejet uniquement de vapeur d’eau). Comme pour n’importe quel bus électrique, les émissions de particules fines dues à l’abrasion et au freinage sont, elles, toujours présentes, bien que réduites par rapport à un bus thermique classique grâce à la récupération de l’énergie au freinage. L’utilisation d’une PAC permet en outre de réduire les nuisances sonores et olfactives. Le bilan en termes d’émission de GES sera d’autant plus bénéfique si l’électricité est produite localement à partir d’énergie verte. Une analyse de cycle de vie détaillée, conduite par l’Ademe en 2013 permet d’estimer (du puits à la roue, sans prise en compte de la phase de construction/déconstruction du véhicule) qu’un bus qui consomme 10 kg d’H2/100 km émet 104 g de CO2/km pour une production au pied de l’éolienne, 330 g de CO2/km pour une production par électrolyse avec mix France, 998 g de CO2/km pour une production par vaporeformage de gaz naturel. À comparer à un bus diesel qui émet environ 1 200 g de CO2/km, cela fait donc une réduction des émissions de CO2 de 91 %, 72,5 % et 17 %.